HDMI のキャプチャのことをいろいろ調べていたら おもしろそうなブログ を見つけたので、実際に遊んでみました。これはその記録です。

免責

- 安定性は不明 です、実験程度 に捉えてください

- 当然ながら ハードウェア HDMI キャプチャのほうがよい です。もしくはプラグインを書くべきです

- 映像は 実測で 0.5 秒ほど遅延 しますし、画質は落ちます し、CPU をとても食い ます

- 音声は得られません

- 何かが起きても ぼくは責任は取りません

HDMI のキャプチャのことをいろいろ調べていたら おもしろそうなブログ を見つけたので、実際に遊んでみました。これはその記録です。

ちょっと前に 4,000 円の怪しいデジタル顕微鏡 を買ったのだけれど、思っていたより遊べてしまい、おもしろかったです。という話です。

続きを読む

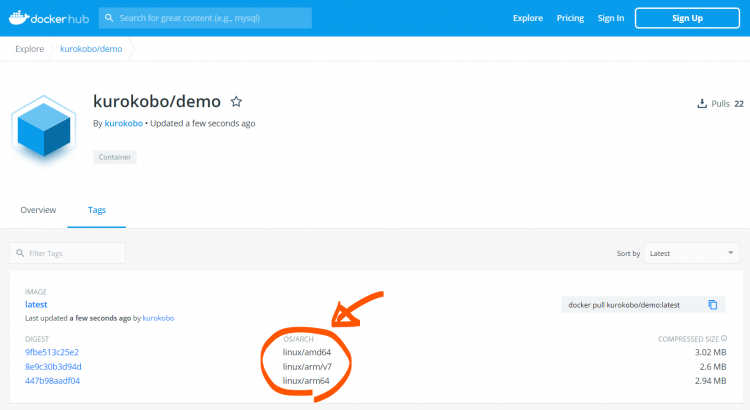

Docker は マルチ CPU アーキテクチャ をサポートしているので、docker image pull すると、イメージ側が対応していれば、同じイメージの同じタグを指定しても、環境(OS や CPU アーキテクチャ)に応じて適切なイメージが勝手に取得されます。

で、今回、マルチ CPU アーキテクチャに対応したイメージを、実際に x64 な Windows 環境だけで意外とサクッとビルドできたので、そのお話。

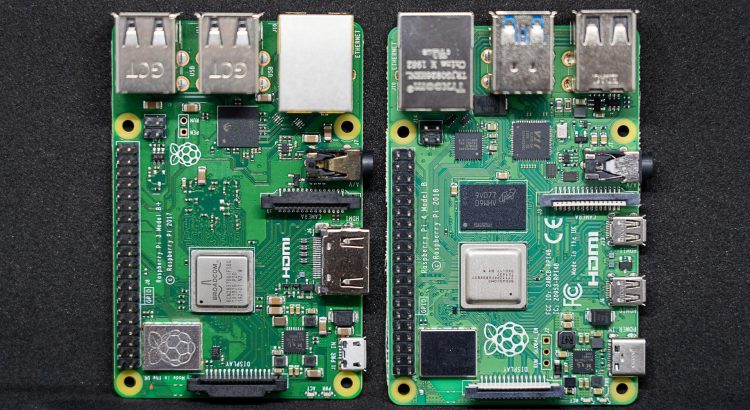

今まで Raspberry Pi 3 Model B+ を使っていましたが、ようやく Raspberry Pi 4 Model B (4 GB RAM) を買いました。

電源が USB Type-C コネクタだったり、HDMI 出力が Type-D(HDMI Micro)だったり、ちまちまと 3 系と違うんですね。ケーブルの使いまわしができない……。

続きを読む

昨今の情勢を受けて、家庭内の在宅勤務者の割合が 100 % になったので、在宅勤務中の QoL 的なのを上げようとしています。

で、前から購入を計画していたデロンギの全自動コーヒーメーカを買いました。

続きを読む

これまでの EdgeX Foundry 関連エントリでは、一貫してその動作を Docker Compose に任せていました。公式でも Docker Compose や Snaps を利用して動作させる手順が紹介されています。

が、最近よく Kubernetes(や OpenShift)を触っていることもあり、コンテナなら Kubernetes でも動かせるよね! という気持ちになったので、やってみました。

なお、現段階では、Kubernetes 上で動作させるためのマニフェストファイルは、公式には用意されていません。また、そもそも EdgeX Foundry は HA 構成を明確にはサポートしておらず、実装上も考慮されていないようです。つまり、仮に Kubernetes で動作させられたとしても、レプリカを増やしてロードバランスするような状態での正常な動作は何の保証もないことになります。

というわけで、現状ではあくまで実験程度に捉えておくのがよいと思います。

続きを読む

マウスを買ったので写真を撮りました。というエントリです。

続きを読む

実験したいことが出てきてしまい、自宅で Kubernetes を触りたくなりました。

これまで Kubernetes を触る場合は Google Kubernetes Engine(GKE)ばかりを使っていたのですが、 今回実験したいのは IoT の世界でいうエッジ側の話なので、できればオンプレミス相当の Kuberentes クラスタが欲しいところです。

そんなわけで、これ幸いと自宅の vSphere 環境で Cluster API を叩いてゲストクラスタを作ることにしました。Cluster API は、2019 年に VMware から発表された VMware Tanzu や Project Pacific の実装でも使われているそうで、そういう意味でも興味のあるところです。

VMware Tanzu や Project Pacific は、エントリの本筋ではないので細かくは書きませんが、めっちゃ雑に書くと、vSphere と Kubernetes がイケてる感じにくっついたヤツです。

続きを読む