はじめに

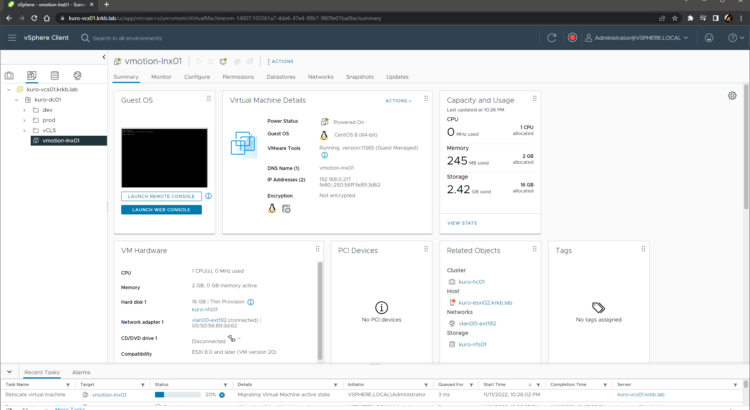

vSphere 8 が公開された ので、おうちラボをアップグレードしました。本エントリはその記録です。

なお、vSphere 8 から製品のリリースモデルに変更があり、従来のように いきなり GA(General Availability)ではなく、今後は IA(Initial Availability)と GA の 2 段階方式 になるようです。ということで、今回は厳密には IA リリースへのアップグレード です。

詳細は次の公式ブログのエントリで解説されていますが、ざっくりいえば、従来の GA 相当のモノをまず IA の扱いでリリース し、1 ~ 2 ヶ月ほど経って IA の採用が充分に広まったら GA 扱いに変更する ようです。GA 前の公開という意味では IA がいわゆるパブリックベータのような扱いとも思えてしまいますが、そうではなく、IA でも品質は従来の GA と何ら変わらないということのようでした。

Our intent going forward is that all major and update vSphere releases will be delivered first with an IA designation. An IA release is a production-quality release that meets all GA quality gates and is fully partner certified. IA releases will be available during the IA phase to all customers for production deployments.

We will follow up once we determine each release has achieved sufficiently wide adoption and announce the transition of the release to a GA designation. We expect this to typically happen after 4-6 weeks from IA.

New Release Model for vSphere 8 – VMware vSphere Blog

率先して新しいモノを使いたいヒト向けが IA で、ある程度ワールドワイドで実績ができてから採用したいヒト向けが GA って感じでしょうか。たぶん。

とはいえ、IA から GA まで最大で 2 ヶ月ちかく空くことになりそうなので、IA のビルドが本当に完全にそのまま GA になるのか、あるいはなんだかんだで GA にあわせてパッチリリースなど新しいビルドが出てくるのか、断定はしづらそうです。いつものビルド番号の一覧の KB(vCenter Server、ESXi)では 8.0 IA と書かれているので、この行が GA に書き換わるのか、あるいは行が増えるのか、要注視ということで。

続きを読む