はじめに

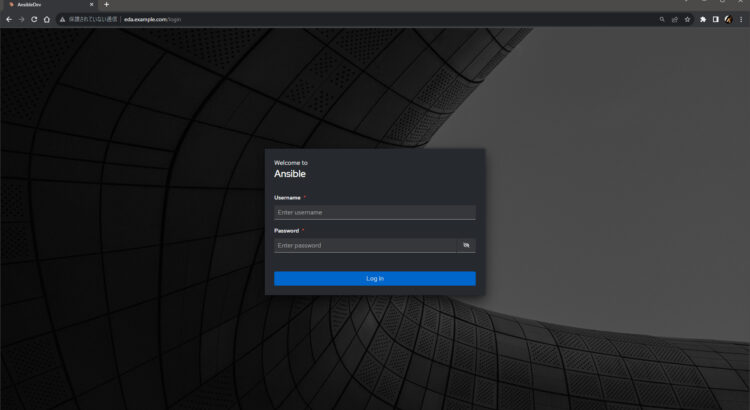

EDA Server のデプロイ方法として、公式のデプロイメントガイド では Docker Compose と Minikube が案内されています。

その一方で、ひっそりと EDA Server Operator が公開されています。これは、EDA Server をデプロイするための Operator です。

まだ開発中であり、前述のデプロイメントガイドに記載もないことから、完全にサポートされている手段とはまったく言えませんが、本エントリではこれを用いた EDA Server のデプロイと、その後の AWX との連携を、Kubernetes 上での EDA Server の動きを含めて簡単に紹介します。

なお、この Operator の名称は EDA Controller Operator が正しいような気もしており、中の方々の意見を聞く意味も兼ねて Issue と PR を作っていますが、今のところ何ら確証はないので、本エントリでは現時点のドキュメントに従って EDA Server Operator と表記しています。

本エントリ中で利用しているファイルは、GitHub のリポジトリ にも配置しています。

追記(2023/08/12)

追記 (1)

公式のデプロイメントガイド が更新され、推奨されるデプロイ方式が Operator になりました。

追記 (2)

当初、一貫してツール名称を EDA Controller と表記していましたが、アップストリーム版は EDA Server であり、EDA Controller は Ansible Automation Platform に含まれる製品版の名称 とのこと なので、タイトルと本文を修正しました。

Operator の名称も EDA Server Operator で 正しい ようです。

続きを読む