3 月 30 日、日曜日。山梨県立北杜高校さんのギター部のスプリングコンサートに行ってきた。

初めて行った一年前につづいて、今回で二回目。去年はちまっと 4 人での参加だったけど、今回はちょっと幅をひろげて、ぼく以外に、中学生ひとり、高校生ふたり、大学生ひとり、浪人生ひとり、社会人ひとりの、全部で 7 人。ステップワゴンを借りて、みんなでわいわい遠足なノリで。

朝 9 時に集まって、車に乗り込んで、わちゃわちゃしながら 2 時間の道程。調布から中央自動車道を下って、甲府昭和で降りる。去年と同じお店で去年と同じようにみんなでほうとうととりもつ煮をたべたあと、さらに 30 分ほど車で進んで会場の北杜市オオムラサキセンターへ。集合がはやすぎたかなあとも思ったけど、いつも以上にのんびり運転してお昼をのんびりとったので、結果的にはちょうどよかった。

地域とともに在ること、そして地元の住民の方々に愛されていること、そういうことをひしひしと感じられるこのあたたかな空気の会場に、ああまた来られたなあよかったなあと、二回目にしてこうもうれしく思ってしまうのは、たぶん同行の友人と同じように、ぼくももはやただのファンなんだろうなあと。座布団に座ってギターをのんびりと聴く時間はとても贅沢。よいものです。

ベタ褒め気味に入ったけれど、実際その実力は折り紙つき。ここ何年も惜しくも最優秀賞を逃していた全国学校ギター合奏コンクールで、前回ついに日本一に輝いたこともあり。去年よりもお客さんが多かったような気もした。

北杜さん、人前で演奏する機会が、他校のギター部よりもおそらく圧倒的に多い。月に数回以上、それこそ毎週のようにどこかでなにかを弾いている印象がある。

そういう経験が多いのはたぶん北杜さんの圧倒的な武器だし強みだし、演奏からもその “慣れ” が見てわかるくらいには、実際すごくよく作用している。緊張していないわけではないのだけれど、固くなりすぎることもなく、いつもどおりの柔らかい身体で音を作れていそうな、そんな感触がある。

今回の演奏会では、低音勢の安定感がきわだっていた。すこしやんちゃで主張しすぎている感もあったけれど、不動の基盤があることで、上は上で安心してのびのびとうたえて音をつくれるわけで、とてもきもちがよさそう。重奏のバランス感覚も、さいこうによかった。とくに二団体目の、それも前半。あとで話を聴いたら重奏の対外的なお披露目はこの日が初めてだったそうで。基礎力の違いなのか何なのか。

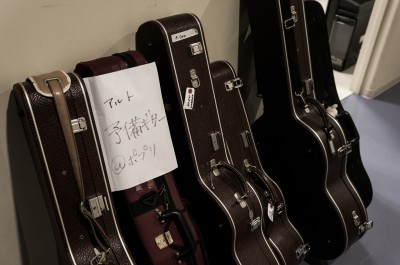

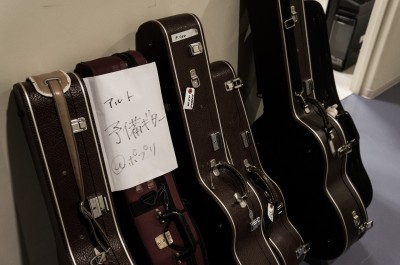

一般的に、アルトギターは音質にとくべつに気を遣わないとカシャカシャしてきたない音が出る。よくある学生のアンサンブルは、カシャカシャを大人数で弾いて噪音を楽音で打ち消して『なんとなくきれいっぽくきこえる』というところで終わってしまうのだけれど、対して北杜さんのアルトギターは相変わらずぽろんぽろんときれいに丸い音で、ストレスなく耳に届く。

数にごまかされているのかと思いきや、重奏やソロなどひとりふたりで弾いているところも出音がきれいなので、個人差はあるものの根本的にきれいっぽい。

フォームも手の使い方もきれいで、アルペジオでも右手の安定感がくずれないのが学生らしからぬクオリティ。重奏三団体目でアルトのセカンドを弾いていた彼(顧問の先生のお見送りのときにアルトを担当していた彼)とか。たまたま目に入っただけかもしれないけど、ああいう奏者が弊団体に欲しいなあと。

そして演歌! 初めて聴いたけどおもしろい。津軽海峡冬景色、爆音の低音勢がうまい『荒さ』になってよい演歌っぽさ。ただその反面、プライムより上が『きれいすぎ』てしまって、演歌にしてはお上品すぎる気もした。メロディを生かしてギターならではの曲として作るのか、こぶしの効いたもともとの演歌らしさを求めるのか、方向付けがむずかしそうだなあと。しかしつきつめたら新しい世界に行けそう。よい編曲だったのでぜひいろいろなところで弾いてほしいところ。

最後、A 先生が『生徒主体で、やりたい曲を、やりたい編成でやる』とお話していたけれど、実際その通りの理想的な活動ができていそうで、うらやましいかぎり。

さて、演奏とは関係ないところで、今回初めてわかったのは、中学生高校生を遠方に連れて行こうとするには、意外と『保護者の許可』という壁が高いということ。

保護者の許可がおりない事例は、本人の意思と時間の余裕とはまったく無関係に発生するうえに、ぼくは保護者と直接話すわけにもいかない(話せても意味がない)のでつらいところ。 保護者がどのような理由で許可しなかったのかを聴けていないので、杞憂かもしれないけれど。

もっとも、保護者側からすれば、中学生の息子や娘が十以上も歳の離れた謎の社会人の車に何時間も乗って遠くに遊びに行くなんて、ふつうに考えたらそれは心配だろうし、弁解しようがないのも事実。こういうときに『講師』っていう肩書きは有効なんだなあって、ちょっと思った。ぼくは講師ではないので、もちろんそれは使えないけれど。

北杜市、ぼくら OB 勢は車が動かせるし定期演奏会の練習もないし金銭的な余裕もあるので時間さえゆるせば気軽に行けるところではあるけれど、本当はぼくはぼくらを起点にして、OB 勢よりも現役同士の交流につなげたいとものすごく思っている。

しかし物理的な距離はいかんともしがたいのが現実で、中高生は車は運転できないし電車で行くにしても金銭的な負荷はかかるし、時期的に定期演奏会の練習があるし、そして時間と意思はあっても保護者の理解がないと、はるばる行くことはなかなかかなわない。

『ふだん行かないところ』で『ふだん聴けない演奏』を聴くって、さいこうに刺激的でさいこうの勉強だと思う。今回は数人だけではあるものの念願かなって現役さんを連れて行けたので、この流れでそのうちミニバス旅行的な公式イベントに発展しないかなあとか、実は考えているのだけれど。

なにはともあれ、次のコンクール。楽しみです。また舞台裏で会いましょう。